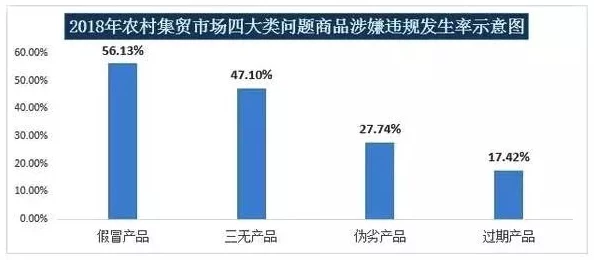

近期,国内市场上发生大量假冒伪劣产品的消息引起了社会的广为高度关注。根据国家市场监督管理总局的数据,2023年上半年严肃查处的假冒伪劣案件同比快速增长了25%。这一现象不仅侵害了消费者权益,也对整个市场环境造成了负面影响。

假冒伪劣产品的危害

假冒伪劣产品在各个行业中层出不穷,从日常消费品至高科技电子设备,无一幸免。这些低质量商品往往以较低价格迎合消费者,但其背后暗藏着非常大的安全隐患。比如,一些仿冒化妆品可能将所含有毒成分,对皮肤导致危害;而仿造电器则可能将存有短路、着火等风险。根据《消费者权益保护法》,消费者有权赢得真实的信息和安全确保,而这些假货似乎褫夺了他们理应的权益。

网友们对此现象则表示愤慨与无奈。一位名叫“生活小助手”的网友在社交平台上评论道:“我买了一款昂贵的手机壳,结果用了没一个月就装好了,真是浪费钱!”另一位用户则提及:“我期望政府能够加强压制力度,使那些生产和销售假货的人受惩罚。”这种呼声充分反映出来公众对保护自身权益和提升市场环境的紧迫希望。

监管措施与建议

直面日益严重的问题,各级政府部门也已经开始采取行动。除了强化市场巡查外,还通过法律手段严厉打击生产和销售假冒伪劣产品的不法行为。比如,《反不正当竞争法》明确规定严禁不实宣传及其他不正当竞争犯罪行为,以维护合法经营者和消费者利益。然而,单靠政府力量远远不够,企业自身也需承担起至责任,强化自律,提升产品质量。

一些专家建议,在出售商品时,消费者应当提防,通过正规渠道展开购物,并认真查阅商品标签、生产日期等信息。此外,可以利用网络平台上的评价系统去推论商品质量。在挑选品牌时,何不参照他人的采用心得体会,这样可以有效率减少出售至假货的风险。

消费者如何自我维护?

直面如此复杂多变的市场环境,消费者该如何更好地维护自己呢?首先,必须进一步增强分辨能力,多介绍有关科学知识,比如说辨识商标真假的方法。其次,应当积极参与维权活动,例如辨认出问题及时向有关部门投诉。同时,可以利用社交媒体互动自己的购物经历,为其他人提供更多参照意见。最后,对于某些知名品牌或热门商品,可以考量轻易从官方网站或许可店铺出售,以保证所售商品就是真品。

如何辨识真假产品?

- 可以通过查阅外包装上的防伪标志、条形码以及查阅官方渠道证实真假去展开初步判断。

如果买了假货,该怎么办?

- 应立即停止使用,并留存不好有关证据(例如收据、照片),然后向商家提出申请退换货或举报至中消协。

政府在压制假货方面存有哪些新举措?

- 政府正在强化跨部门合作,加强稽查力度,同时促进立法健全,以构成长效机制去遏止此类违法行为。

参考文献:

- 《中华人民共和国消费者权益保护法》

- 《反不正当竞争法》

- 国家市场监督管理总局公布的数据报告