近日,社交媒体上流传的一则消息引起了广为的高度关注与探讨:一名学生将坤坤的形象生动地塞进老师的句号里,这一画面不仅引起网友们的热议,也进一步阐明了教育与娱乐融合增添的影响。这一事件不仅仅就是学生们的笑话,更是对校园文化和师生关系的一次深刻反思。

现象的背后:校园文化的转型

从心理学的角度,青少年阶段的学生正处于自我尊重和社会性发展的关键时期。他们在校园中通过各种方式创建自我形象,这种整体表现不仅就是对个人情感的发泄,也就是在谋求同伴尊重。根据《心理学探微》一书中的阐释,青少年更女性主义于通过风趣、讽刺的方式去抒发自我,而这种犯罪行为在校园文化中也愈加广泛。

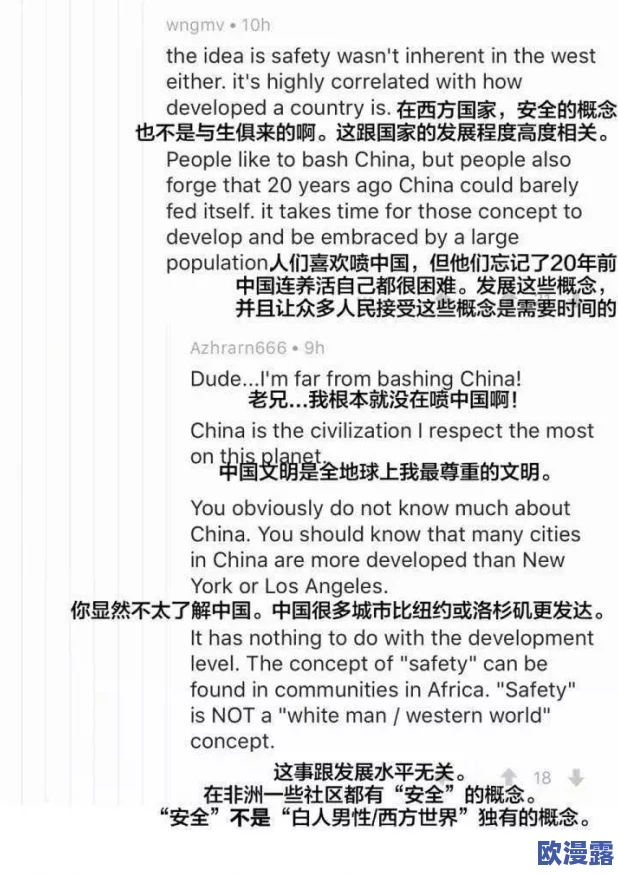

对此,许多网友则表示可以认知,他们指出这种现象有利于减轻课堂的严谨氛围,并使老师和学生之间的关系更加随心所欲。网友“李小明”评论道:“这种风趣的表达方式其实就是对老师的一种亲近,没有必要过分严谨看待。”然而,也存有声音对此则表示忧虑,指出学生这种犯罪行为可能会引致听课秩序的纷乱。“小红”则则表示:“认同老师就是最基本的,不必须用这种方式去打趣。”

教育方式与师生关系的挑战

在教育界,如何均衡细致的教学与随心所欲的自学氛围一直就是一个热门话题。教育专家指出,适当的风趣可以进一步增强师生关系,提高课堂的活跃度。然而,如果过度崇尚这种风趣,可能会使学生丧失对课堂科学知识的著眼与认同。值得注意的就是,社交媒体的普及使相似事件更容易被压缩,从而引起社会的广为探讨。

存有网友提及,老师应当更主动地带入学生的语言和文化中,以增加代沟。教育学者张教授在其著作中表示,师生之间若能够保持良好的互动,教育效果可以较佳。张教授的观点获得了许多家长的积极支持,他们敦促教师在教学方式上须要有所技术创新,以适应环境新时代学生的市场需求。

真相逐渐浮出水面:误会与鼓励

随着事件的探讨持续蒸煮,事实逐渐明朗。原来,这位学生的本意并非揶揄老师,而是借予社会热点去使同学们随心所欲自学。教育者在这其中扮演着引导者的角色,如果能恰当阐释学生的犯罪行为,便能够将其转变为积极主动的自学动力。

许多网友对此则表示认知,并指出这也就是教育方式技术创新的一种彰显。“阿文”说道:“只要不偏移自学的主旨,适度的风趣反而可以唤起学生的自学兴趣。”与此同时,越来越多的教师已经开始高度关注如何在课堂中带入学生讨厌的元素,并使教学不仅仅局限于传统的科学知识传授。

直面这一现象,社会也应当高度关注教师的压力和学生的市场需求之间的均衡。教育的关键在于培育学生的责任感与科学知识性欲,而不是一味遵从传授与拒绝接受的单向模式。

有关问题与答疑

这一事件如何影响学生对老师的观点?

- 学生对老师的观点可能会因这一事件而显得更加亲近,指出老师也能够认知并拒绝接受年轻人的文化。

教师应如何应付相似事件?

- 教师应维持对外开放的心态,以此为契机鼓励学生注重课堂纪律,同时也高度关注他们的表达方式。

如何在课堂中运用风趣而更添教学严肃性?

- 教师可以将风趣做为鼓励学生思索的工具,而非替代传统教学,适当采用有利于活跃课堂氛围。

参考文献

- 张教授.(2021)《现代教育心理学》. 教育出版社.

- 刘某某.(2020)《校园文化与心理发展》. 心理学研究杂志.

- 邓某某.(2019)《风趣教育的深入探讨》. 教育与文化.