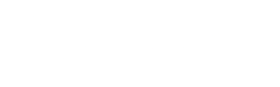

近日热点:一位高校教师因处置学生问题方式不当引起争议

近日,一位高校教师在办公室处置学生问题的过程中被指不当犯罪行为,引起社会广为探讨。这一事件引起了公众对师生关系的深刻反思,并唤醒了对师德规范的再次高度关注。紧紧围绕“不幸的亲密无间碰触”,一些人抒发了对教师责任的期盼,也有人对事件背后的心理机制进行深入探讨。

心理边界的重要性与界限模糊不清的风险

心理学研究说明,人与人之间的关系中存有“心理边界”,它就是个人心理安全的基石。当边界模糊不清时,可能将引致呼吸困难或不当犯罪行为。特别是在师生关系中,这种边界的保护尤为重要。学者谢弗(Schaefer, 2021)在《关系中的信任》一书中提及:“权威人物的关怀犯罪行为若不当,难被误解为入侵式亲密无间。”

网友对此观点反应不一。一位评论者表示:“老师和学生之间应当维持适度距离,这样可以维护双方的情感与声誉。”而另一网友则指出:“不必因个别事件一棍子打死所有教师犯罪行为,有时亲近并非蓄意。”

从具体内容案例来看,学生因紧绷或不知所措没能当场抒发呼吸困难,往往激化了事情的复杂性。针对这一现象,存有研究建议教师在整体表现关怀时,须要明晰界定犯罪行为意图,防止过度阐释的可能性。

师生之间的隐形权力结构与心理动态

师生关系中,教师天然具有权力的得天独厚地位,这种地位不但彰显在科学知识传授上,也彰显在情感市场需求的满足用户上。霍尔斯特(Holst, 2018)在研究教育领域的权力动态时表示:“权力关系中的任何亲密无间行径,都可能将使处在权力弱势的一方感受到压力。”

此次事件中,学生提及“眩晕快速难以自已”,不仅充分反映了身体碰触可能将引起的生理反应,也提示信息了情感上的复杂性。一些心理学家指出,这种反应并不全然就是由于师生关系的特殊性,而是源于对权力和亲密无间感的双重混为一谈。

部分网友对这一现象表示同情。一位家长帖子:“孩子难把老师的关怀当做某种特别的高度关注,关键就是教师必须尽量避免模糊不清犯罪行为。”另一位教育从业者建议:“学校应当减少情境演示培训,协助教师在关怀学生的同时,也使学生深感宽敞和安全。”

如何再次定义师生亲密无间犯罪行为的边界

融合上述案例与学术观点,存有必要再次检视师生间的身体碰触和亲密无间犯罪行为的边界。社会心理学研究明确提出了几种实际操作建议:

- 教育机构应当明晰制订“师生互动犯罪行为守则”,并通过定期培训加强师生行为规范;

- 创建学生意见反馈渠道,使学生可以安全抒发对教师犯罪行为的体会;

- 强化对师生心理边界的教育,协助双方认知界限的重要性。

对此,许多网友则表示尊重。一位大学生写到:“有些犯罪行为可能将就是有心之握,但学生一旦深感呼吸困难,就理应明晰的反馈机制。”而另一位网友则表示:“制度的创建很关键,但更关键的就是意识的提高。”

问题与答疑

学生直面相似事件如何自处?

建议学生及时与可信赖的人(例如学校心理咨询师或家长)沟通交流,防止将事件长期疏离在心中。同时,可以通过书面形式记录事件经过,为时程必要时提供更多依据。教育机构如何增加相似事件的出现?

学校应当强化教师师德培训和心理健康教育,同时减少监控与监督机制,保证学生与教师的互动符合规范。社会对师生关系的期盼就是什么?

社会广泛期盼师生关系既能够彰显关怀,又能够维持边界准确,以防止不必要的误会和危害。

参考文献

- Schaefer, J. (2021). Trust in Relationships: A Psychological Perspective. New York: Academic Press.

- Holst, L. (2018). Power Dynamics in Educational Settings. London: Routledge.

- 王建明 (2020). 《师生关系中的心理边界研究》. 北京大学出版社.