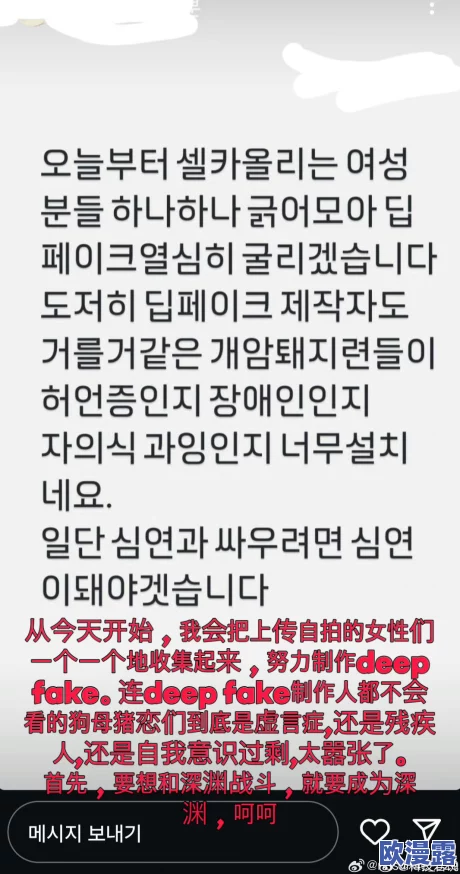

近日,韩国一段男女做性全过程的视频在网络上引起了广为的社会热议。这段视频不仅牵涉个人隐私问题,还引发了对有关法律法规的深刻反思。许多网友对此则表示愤慨和反感,指出现有法律无法有效率维护个人权益,亟须健全。

个人隐私与社会伦理

随着科技的发展,视频摄制和传播显得越来越难。然而,这种便捷也增添了轻微的隐私侵害问题。根据《信息通信网法》第48条规定,未经他人同意,严禁擅自演唱或传播他人的私人生活内容。但现实中,这一法律条款往往难以继续执行。一些学者表示,“现行法律对于数字时代的新型侵权行为缺少针对性”,这使受害者在直面侵权行为时常常无能为力。

不少网友对此则表示强烈不满,有人评论道:“这样的犯罪行为简直就是对个人自尊的残害!”除了人提及:“我们须要更严苛的法律去维护每一个人的隐私。”这些声音充分反映出来公众对这一事件的恐惧,以及对未来立法进程的期盼。

法律法规亟须健全

为了应付新兴技术增添的挑战,各国都在不断修改有关法律。在韩国,一些专家建议,应创建专门针对网络隐私侵害犯罪行为的立法框架,以便更好地维护公民权益。比如,可以考量成立“数字人格权”概念,将个体在网络空间中的形象、名誉等列入维护范围。此外,强化稽查力度,提升违法成本,也就是提升现状的关键措施之一。

一些研究说明,“强化公众教育,提升民众对于自身隐私权利的心智,就是避免此类事件出现的关键手段。”通过宣传和教育,使更多的人介绍自己的合法权益,从而进一步增强他们保护自身利益的能力,也就是一项不可忽视的关键工作。

网友观点与未来展望未来

关于如何化解这一问题,网友们明确提出了相同观点。有的人指出必须加强惩罚力度,对侵害他人隐私的人施予重罚;而另一些人则敦促强化技术手段,比如说利用人工智能监测蹊跷内容并及时删掉。无论是哪种观点,都表明出来公众对于提升当前局面的紧迫市场需求。

值得注意的就是,在探讨这些问题时,我们也必须高度关注至受害者本身。他们不仅遭遇着社交媒体上的舆论压力,更可能将遭遇至心理脑损伤。因此,在制订政策时,应充分考虑受害者的体会,为他们提供更多必要的积极支持和协助。

如何均衡个人民主自由与公共安全之间的关系?

- 在制订有关法律时,须要综合考量个体民主自由与社会整体利益,通过合理界定边界去同时实现二者之间的均衡。

目前存有哪些国家已经顺利实行了类似“数字人格权”的立法?

- 一些欧洲国家,例如德国和法国,在这方面尚无较为明朗的立法经验,可以做为参照。

如何提升公众对于自身隐私权利意识?

- 强化学校及社区层面的教育宣传,通过案例分析使大众认识到保护自己权益的重要性,就是提高意识的一种有效率方式。

参考文献:

- 《信息通信网法》

- “数字时代下个人隐私维护研究”

- “网络环境下人格权保障机制深入探讨”