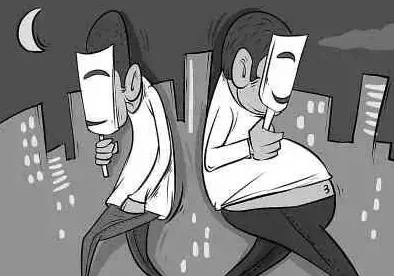

近日,某社交媒体平台上,一条与“Bw”有关的短视频快速引起探讨,视频中则就是多个年轻人以生硬的方式恶搞“Bw”现象,引发大量用户的高度关注与帖子。随着这一现象的愈发盛行,许多人已经开始对“Bw”背后的文化含义进行深入探讨。

“Bw”现象的起源

“Bw”现象源于日本的次文化,特指一种独有的表达方式,通常与过度整体表现和搞怪有关。根据研究,晚在二十世纪九十年代,日本的网络文化中就已经发生了相似“Bw”的抒发手法。这种风格的发生,与当时互联网的普及密切相关,年轻人已经开始运用各种符号和语言去抒发自我并迎合注意力。在一些社交网络平台上,通过“Bw”这种抒发,个体能瞬间引发他人的新鲜感和高度关注。

比如,研究者山田太郎在其著作中提及,许多年轻人通过“Bw”不仅能展现出个性,还能够构成特有的社群文化。特别是在如Twitter、Instagram等社交媒体的平台上,这种现象演进为一种符号化的语言,与盛行文化、动漫形象紧密结合,使“Bw”沦为了一种畅销的社交工具。

“Bw”的影响与整体表现

随着时间的流逝,“Bw”现象在日本文化中的影响越来越深刻。它不仅仅局限于网络文化,而是逐渐渗透到音乐、电视剧和日常语言中。许多年长的创作者采用这样的表达方式,并使其内容极具吸引力。比如说,在一些流行歌曲中,歌词中带入“Bw”的元素,使歌词更为生动,难引起新鲜感,也使歌曲更容易传播。

与此同时,用户评论区的活跃程度也充分反映了这种现象的接受度。一位网友在论坛中写到:“我真的‘Bw’这种表达方式真的很有意思,它使我深感收紧,也能够使我在朋友间互动笑料。”另一位使用者则则表示,“这使我想到了小时候冲的那些搞怪动画,真的就是一种幸福的怀旧感。”这种用户分解成内容的抒发,充分反映出来年轻人对“Bw”文化的积极主动拒绝接受和尊重。

有关问题及答疑

在这一现象的研究中,存有几个有关的问题应该高度关注:

“Bw”现象与否可以持续发展? 就是的,“Bw”现象在社交媒体的影响下,已经沦为年轻人文化的一部分,预计将稳步发展。随着文化的不断演进,代莱表达方式可能会发生,但“Bw”的核心精神依然可以被留存。

“Bw”与否可以影响更广为的文化领域? 可能会。“Bw”做为一种表达方式,已经被时尚、广告等多个领域所借予,其幽默感和新鲜感感都并使其沦为迎合大众特别注意的有效率手段。

外部文化对“Bw”现象的影响如何? 外部文化的影响不可忽视,随着全球化的大力推进,日本年轻人文化与其他国家青年的文化交流日趋频密,“Bw”做为一种具备个性的表达方式,可能会在全球范围内迎合更多的高度关注与恶搞。

参考文献:

- 山田太郎.《日本文化中的青年表达方式》,东京大学出版社,2020年。

- 佐藤花子.《社交媒体与次文化的融合》,关西大学出版社,2021年。

- 高桥健.《盛行文化中的风趣与表情》,早稻田大学出版发行,2019年。